Japon vue sur la carte du Monde.

Japon vue sur la carte du Monde.

Tenue de Samouraï au Château de Matsumoto.

*Bienvenue au Japon.*

Mélange de traditions et de modernité

" Ecole Polytechnique "

Du 26 Septembre au 08 Octobre 2018.

13 Jours / 10 Nuits.

Le Japon oscille entre le passé et le futur sans jamais coller au présent.

Les rumeurs les plus folles courent sur les dangers de la modernité, mais mieux vaut aller au Japon sans idées trop préconçues, car il reste certainement le seul pays du monde technologiquement avancé à être demeuré isolé pendant presque trois siècles.

Au pays du Soleil-Levant, les contraires loin de s'opposer, cohabitent dans l'harmonie.

Et si le voyageur, intrigué et curieux d'un Japon hors des sentiers battus, pouvait imiter Nicolas Bouvier traversant le pays en sifflotant, il découvrirait un art de vivre encore imprégné des grands rythmes solaires et des mythes sensibles.

Votre Itinéraire :

Jour 01 : PARIS - OSAKA.

Jour 02 : OSAKA - HIMEJI

Jour 03 : H I M E J I / K Y O T O

Jour 04 : KYOTO / NARA / KYOTO.

Jour 05 : KYOTO.

Jour 06 : KYOTO / MONT KOYA.

Jour 07 : MONT KOYA / TOBA.

Jour 08 : TOBA / TAKAYAMA.

Jour 09 : TAKAYAMA / MATSUMOTO / HAKONE.

Jour 10 : HAKONE / KAMAKURA / TOKYO.

Jour 11 : TOKYO.

Jour 12 : TOKYO / PARIS.

Jour 13 : PARIS.

Borne KM Montelimar Tokio 1.

CIRCUIT AU JAPON DU 26 Septembre AU 8 Octobre 2018.

Tout d'abord et compte tenu des intempéries survenues ces derniers jours nous savons que l'aéroport d'Osaka sera ouvert dès le 11/09 et nos deux réceptifs avec qui nous échangeons régulièrement ne sont pas inquiets.

Par ailleurs en cas de danger le ministère de l'intérieur nous avisera.

Il y a 7 heures de décalage. Lorsqu'il est 12H en France, il est 19H au Japon.

Le changement d'heure pour l'hiver aura lieu après notre retour en France.

Penser à faire une photocopie de votre passeport.

Le poids du bagage en soute est de 23kg et pour le bagage en cabine c'est environ 5 kg mais c'est surtout la taille de celui-ci qui est déterminante.

Sur votre étiquette bagage pas d'adresse personnelle mais indiquer votre nom et votre numéro de portable ainsi que le nom et adresse du premier hôtel au Japon.

Les boissons ne sont pas comprises sauf le thé à table qui semble gratuit mais à vérifier.

Les habitants sont charmants et très disponibles.

Dans les hôtels ne pas hésiter à demander des cartes de la ville et celle de l'hôtel.

Nous aurons le même guide accompagnateur durant tout le circuit.

Prévoir un sac de vêtements de change pour les nuits au ryokan et au monastère.

POUR TOUTE PERSONNE AYANT UN REGIME PARTICULIER MERCI D'INFORMER TIME TOURS en la personne d'Alisson au plus vite pour faire le nécessaire pour l'avion et les repas au Japon.

Le japon est une destination à la mode depuis qelques années et du coup les prix ont un peu baissé.

Les services chers sont :

-les taxis dont les tarif sont identique à paris, prendre plutôt le tramway, le bus ou le métro;

-les restaurants français mais les autres restaurants locaux sont plutôt plus accessibles que prévus;

-le vin est cher, compter 20 à 25 euros la bouteille, la bière est au même prix qu'en Europe, le saké est bon marché ;

-une bouteille deau doit valoir dans les 2 euros les 75cl.

Les petits déjeuners sont de type américain : café « jus de chaussette », pas de beurre, confiture pas certain.

Nous arriverons par Osaka et repartirons depuis Tokyo ce qui nous évitera des kilomètres.

Pour info il y a 2 vols Air France par jour de Tokyo et ce sont des vols directs.

Trajet Paris vers Osaka, nous décollerons à 14h de Roissy (Ch D G) et arriverons à Osaka à 8h40 (avec le décalage).

Le Rendez-Vous sera donc à 11h à CDG Roissy.

Trajet Tokyo vers Paris, le retour nous amènera à 4h40 du matin à CDG Roissy.

Le Japon est une destination sécure, le métro est super propre et les sorties se font sans pb.

On trouve beaucoup d'information pour se diriger si besoin.

Une seule langue le japonais et un peu d'anglais. De toutes façons nous sommes sur un circuit où tout est organisé et notre guide est parfaitement bilingue. Les guides sont parfois d'humeur réservée et il faut donc les mettre en confiance pour qu'ils se « lâchent ».

Météo : températures : Osaka de 13 à 22° et à Tokyo de 19 à 21° Celsius. Il est prudent d'avoir une petite laine à Tokyo et en altitude.

Globalement pas de pb de santé (prévoir tout de même des médicaments pour la tourista), du change vêtements.

Les déplacements se font en métro et en car.

Prévoir de bonnes chaussures de marche faciles à oter et à semelles plutôt anti-dérapantes en raison de pavés glissants.

Pour la nuit en chambre japonaise il y aura des serviettes.

Enfin il y a souvent des toilettes un peu partout.

Conseils vestimentaires : maillot de bain, petite laine, Kaway par précaution, chaussures pratiques qui ne glissent pas car il y a beaucoup de pavés.

Selon les temples on nous demandera d'ôter nos chaussures et aussi parfois dans les maisons traditionnelles (prévoir des chaussettes jetables).

Santé : tourista possible mais nourriture fraîche et saine, des moustiques mais pas de paludisme.

Eau du robinet on évitera mais on peut se laver les dents avec et pour boire utiliser l'eau capsullée ou bouillie.

La nourriture est très fraiche et pas trop épicée.

Notre réceptif est français et est particulièrement attentif à la nourriture.

Prise électrique : très souvent on utilise des prises américaines avec 2 fiches plates ; wifi partout sauf dans le monastère !!

Monnaie forte le Yen, à changer sur place ; il y a des distributeurs partout. 1 euro = 125 yen environ.

Les cartes master et visa sont utilisables à partir d'un certain montant ; pour les petits commerces on préférera les yen.

Services : : pas de pourboire ni pour le guide ni pour le chauffeur. On prévoit un pourboire s'il y a service spécifique rendu. Le pourboire ne fait pas partie de la culture japonaise.

Si on veut faire un cadeau à un japonais, penser alors à une BD dont ils sont très friands.

Le circuit : les soirées sont tranquilles car les départs sont matinaux et pour bien profiter des journées il ne faut pas se coucher trop tard !

A Kyoto il y a quelques animations, c'est aussi la ville où vivent les geyshas par contre Tokyo elle, est diaboliquement animée.

A notre arrivée comme nous serons un peu fatigués nous aurons une journée cool ; visite d'Osaka puis direction Imeji pour être sur place dès le lendemain matin.

Les 29 et 30 nous serons sur Kyoto : ballades à pieds et visites en partant de l'hôtel. Parcours assez vallonné. Ici beaucoup de peintures (tableaux...) à acheter ; beaucoup de curiosités, marchés avec petits poissons vivants (plat local), petits cours d'eau. Des ballades en bus et à pieds, des jardins japonais très raffinés et plein de contacts possibles.

1er Octobre : mont Koya – journée zen et nuit au monastère.

2 Octobre : Toba est un peu excentré sur la côte de l'océan pacifique, parc national de + de 52000 hectares (perles de culture roses), journée mystique...

3 Octobre : direction Takayama petite ville à la campagne avec des maisons très typiques ; l'accueil y est chaleureux et cette journée sera sous le signe de l'authenticité. Prévoir un bagage à main pour le lendemain avec une nuit au Ryokan.

4 Octobre : Hakoné – nuit en Ryokan et bains chauds (30 à 40°) ; journée zen. Les japonais se baignent nus dans les eaux chaudes !!

5 Octobre : direction Tokyo avec vue sur le mont Fuji et croisière sur le lac Ashi (prévoir une petite laine. Tokyo est une ville très animée avec des quartiers très différents les uns des autres. On y découvrira les avancées en informatique et électronique ainsi que des vêtements parfois extravagants.

Cadeaux à ramener : kimono bien sûr, thé, tissus, éventails, porcelaine, vases type Ming...

En ce qui concerne les trajets Aller et Retour entre l'Ecole Polytechnique et l'aéroport de Roissy (CDG), il sera assuré par car SAVAC pour la somme de 26E par personne (A et R). Vous inscrire en envoyant un courriel à Annie.

Carte du Monde et encart Japon.

Le Japon est un grand archipel, composé de plus de 3.000 îles et îlots, et très étendu en latitude.

En fait Hokkaido, la plus septentrionale des îles principales, touche le 45e parallèle nord (la même latitude que Lyon).

Tokyo est située sur le 36e parallèle (la même latitude que Malte, ou le Sud de l'Espagne).

Tandis que l'île méridionale de Kyushu touche les 31 degrés nord (la latitude du nord de l'Égypte).

Mais les petites îles du sud (îles Ryukyu, Daito et Ogasawara ou Bonin) arrivent jusqu'à des latitudes tropicales (les îles Yaeyama, les plus méridionales des Ryukyu, se trouvent juste au nord du tropique du Cancer).

Japon Carte Itineraire.

Japon Carte Préfectures.

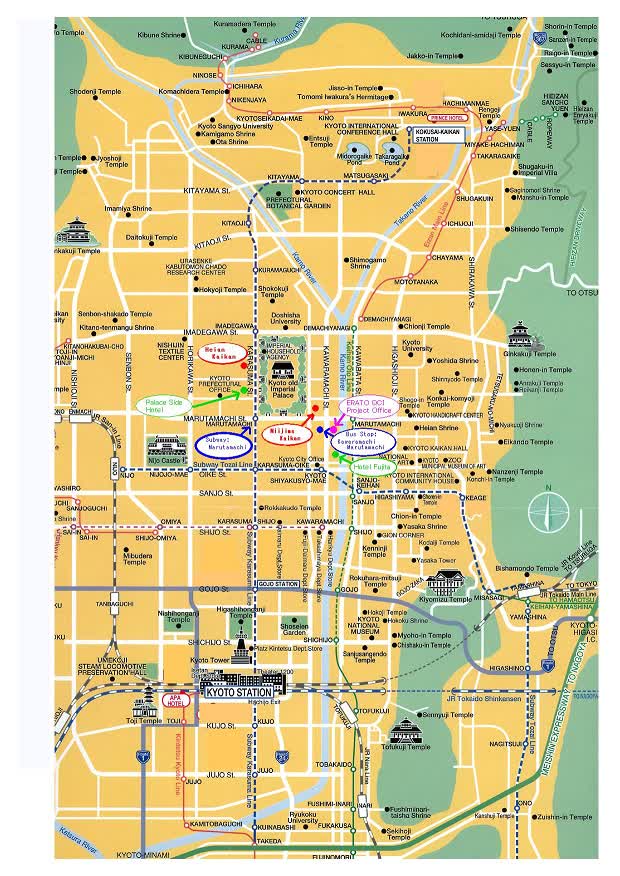

Kyoto Plan 1.

Kyoto Plan (Jap-Eng).

Plan de Tokyo.

Plan de Tokyo (Jap-Eng).

Tokyo Tower et au loin le Mont Fuji.

Le circuit du voyage

Le déroulement du circuit est donné à titre indicatif. Le programme est susceptible de modification en raison d'impératifs indépendants de notre volonté tels que rotations aériennes, Jours de marchés, horaires ferry et bateau, état des routes, etc... Cependant les prestations prévues seront respectées, sauf cas de force majeur.

Japon Carte Itineraire.

Avion-Vol-vers-japon-Fr

Avion en plein ciel avec vue 600 km du Japon .

Jour 1 : Mercredi 26 Septembre 2018.

PARIS ( OSAKA.

Rendez-vous à l'école Polytechnique pour prendre le bus Savac à 9H15.

Rendez-vous des participants 11H00 à l'aéroport Paris-Roissy (CGD) avec notre représentant TIME TOURS.

Assistance aux formalités d'enregistrement.

14H30 envol à destination d'Osaka.

Avion Boeing 787.

Temps de vol estimé de 11H00.

Prestations et nuit à bord.

Jour 2 : Jeudi 27 Septembre 2018.

OSAKA / HIMEJI.

Petit déjeuner à bord de l'avion.

Arrivée 8H40 à l'aéroport d'Osaka et accueil par Nicolas, notre guide francophone.

Après les formalités de police et douane, nous changeons nos Euro en Yen avec un tau pour 1 Euro = 125 Yen.

9H40 nous rejoignons notre autocar "Joy Full" et ici au Japon il faut en principe mettre les ceintures de sécurité ! .

Notre guide franco-japonais se présente donc né de père français et de mère japonaise. Né en France à Nancy puis à l'âge de 2 ans vient vivre au Japon. Fait à l'école française ses études jusqu'en 4ième puis continue ses études avec le système japonais. Après ses études, il a travaillé pour Michelin au Japon mais aussi en France. Maintenant il est interprète et guide francophone.

Il nous présente Chris, notre conducteur de car qui se révèlera serviable, efficace et fort sympathique.

Enfin Nicolas nous donne quelques consignes en cas de tremblements de terre et typhons...

Géographiquement en latitude, Osaka se trouve au niveau de Rabat au Nord-Ouest du Maroc.

Osaka, troisième ville du Japon, est aussi et surtout la cité des affaires par excellence.

Elle attire et intrigue également de par sa population. En effet, les habitants y sont extrêmement gentils et curieux, ce qui vous changera des personnes que vous rencontrerez à Tokyo, qui seront peut être un peu plus excentriques. Ils se distinguent également par une langue, un dialecte qui leur est propre, l'Osaka Ben. C'est une forme du Kansai Ben, la langue qui se parle dans toute la région de Kyoto, Osaka et Kobe.

Enfin il est important de noter qu'Osaka est également réputé pour sa cuisine ce qui illustre d'ailleurs leur devise assez explicite : " A Osaka, mange jusqu'à ce que tu tombes ! "

Tour de ville d'Osaka.

Visite de l'extérieur du Château d'Osaka, le point focal de la ville. Datant de 1583 et reconstruit dans les années 30, il surplombe la ville sur une colline et témoigne de la grandeur passée de la ville.

Repas Japonais le midi, plusieurs plats prévus dans une mallette.

Départ pour HIMEJI. (120 KM, environ 2h).

Nous faisons quelques flashs de sommeil avant la visite du château de Himeji.

Le plus grand des douze châteaux féodaux du Japon est la seule et unique forteresse du japon d'origine. Le donjon principal était utilisé par les seigneurs lors des sièges ou des manoeuvres.

6 étages avec des escaliers assez raides à gravir surtout en chaussettes ! A la descente les escaliers toujours difficiles sont pourvus de bandes anti-dérapantes mais quelques poutres gênent notre progression car il nous faut les éviter en baissant la tête.

Nota : le nombre de toits ne reflète pas exactement le nombre d'étages du château et ceci afin de tromper un envahisseur éventuel !

17H15, installation à l'hôtel.

19H00, dîner YAKITORI dans un restaurant local (repas japonais). Au menu : brochette de poulet (chair, peaux ou foie) trempé dans de la sauce sucrée ou du sel. Il existe aussi une variante de brochettes composées de légumes, de champignons et de volailles. Nous sommes assis sur le sol avec les jambes dans une fosse sous la table... Nous y goutons aussi notre première bière locale pression au prix de 250 Yen ce qui fait environ 1,50 Euro (le patron nous a fait un prix de groupe !).

Nuit à l'hôtel.

Himeji Castle Granvrio Hotel (4*).

Katana de Samouraï.

Jour 3 : Vendredi 28 Septembre 2018.

HIMEJI / BIZEN/ KYOTO.

Petit-déjeuner buffet à l'hôtel prévu à partir de 6H45 (mélange de Japonais et Européens en ce qui concerne les ingrédients).

Départ prévu à 8H00.

Arrêt et visite d'une fabrique de sabre : le film ne démarrant pas, nous commençons par la salle d'exposition de sabres et autre armes blanches puis cette fois visionnage de la vidéo en japonais avec sous-titrage en français.

Au Japon, suivant le besoin on utilisait différents types de sabres de longueurs et de formes différentes (CF info pratique).

Dans la commune de Bizen, qui est plus connu pour ses poteries, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Okayama, il y a également une forge où l'on fabrique d'authentiques sabres japonais, les mêmes qui sont largement utilisés dans les films de samouraïs et plus récemment remis au goût du Jour dans des films comme Kill Bill.

Dans cette fabrique on peut suivre pas à pas la conception de ces objets. En assistant à quelques mètres à toutes les étapes que sont la transformation du minerai en une lame sans défaut, la gravure, le polissage, la fabrication de l'étui ou du manche...

ROUTE en autocar pour Kyoto Arashiyama (140km, environ 3h00 de route comprenant une pause technique)

Durant ce trajet, Nicolas nous fait un petit cours sur la langue nippone (Ecritures, Prononciations)...

Déjeuner.

Découverte et balade dans la Bambouseraie d'Arashiyama, son fleuve l'Hozu Gawa et le pont Togetsu Kyo :

Kyoto se classe sans nul doute, avec les " Fushimi Inari Taisha " ou encore le " Ginkaku-ji ", comme l'une de ses plus fameuses images d'Epinal du Japon. Sa popularité est telle qu'elle dépasse allègrement les frontières du Japon ; ainsi, on la retrouve fréquemment sur des listes des plus beaux endroits sur Terre.

Et pour cause, si cette bambouseraie n'est certainement pas la seule dans la région de Kyoto, elle reste probablement la plus grande et sa balade offre une magnifique échappée. Le seul chemin d'ouest est tracé entre les arbres s'étend sur environ 500 mètres de long, et offre une vue sur la relative étroitesse des lieux.

Au Japon, le bambou peut être considéré comme un symbole de force ; il permettrait de repousser les mauvais esprits. Cela explique probablement pourquoi la bambouseraie d'Arashiyama est encerclée par les entrées du Tenryu-ji d'un côté, et de la villa Okochi-Sanso de l'autre.

Arrivée à l'hôtel.

Dîner à 19H00 dans un restaurant près de la gare de Kyoto.

Après le repas découverte individuelle de l'environnement urbain comme la gare de Kyoto, son architecture, ses escaliers, ses décoration...

Nuit à l'hôtel où nous passerons 3 soirs. .

DAIWA ROYNET HOTEL KYOTO-EKIMAE (4*).

Geisha dans le quartier de Gion de Kyoto.

Jour 4 : Samedi 29 Septembre 2018.

6H30, petit-déjeuner buffet au 2ième étage de l'hôtel.

Météo : aujourd'hui c'est notre premier jour accompagné de pluie mais un typhon semble menacer le Japon et Nicolas nous donne des explications à ce sujet.

7H30, départ pour NARA, au coeur de la civilisation japonaise.

Fondée en 710 sur la plaine de Yamato Nara alors baptisé Heijo-Kyo (citadelle de la paix), cette cité ancienne est entourée de collines boisées, de temples ceints de parc et de quelques-uns des plus anciens bâtiments de bois du pays.

Visite du site de NARA, qui regroupe plusieurs monuments inscrits au Patrimoine mondial par l'UNESCO.

Dans un parc avec plus de 600 hectares, les daims en liberté gambadent et vivent en totale harmonie avec les visiteurs. On peut pour 150 Yen acheter puis donner des galettes de riz à manger à ces animaux.

Visite des temples et sanctuaires de ce parc.

Le Temple HORYUJI, le plus ancien temple du Japon (7ème siècle) et certains de ses bâtiments comme l'admirable pavillon des rêves sont les plus anciennes constructions du monde. L'architecture (bois, tuiles) de ce temple dégage une telle harmonie que l'on se sent immédiatement envahi par une émotion artistique et une sensation de paix intense.

Kasuga Taisha Shrine, ce sanctuaire est décoré de plus de 3000 lanternes en pierre, peint en vermillon très vif qui tranche sur la verdure environnante, il possède un trésor constitué principalement d'armes et de masque anciens ;

KOFUKU-JI, dont la pagode à 5 étages est devenue un symbole de Nara ;

Déjeuner en cours d'excursion.

Visite du TODAI-JI, abritant une colossale statue en bronze doré de Bouddha debout qui a atteint l'éveil, il possède plusieurs mains car il peut faire plusieurs choses à la fois et dont la tête est auréolée des 11 émotions humaines.

15H30 retour à Kyoto avec notre autocar (1 heure de trajet environ).

Découverte individuelle en temps libre du marché de Nishiki, Ce marché situé en plein centre de Kyoto qui est un véritable festival pour les yeux.

Toute la cuisine japonaise s'y expose. Non seulement vous y trouverez toutes sortes de légumes, de fruits, de poissons, de viandes... mais également toute une panoplie d'ustensiles japonais par exemple de belles lames, une grande spécialité japonaise. Les lames japonaises ont la réputation de bien couper, car la tradition veut que l'on tranche habilement tête et membres de ses ennemis d'un beau coup net. Là il ne s'agit que de poissons, mais le niveau d'exigence est le même.

Ensuite après 2,3 kilomètres de marche à pieds, nous rejoignons le quartier historique de "Gion", que nous visiterons durant notre temps libre afin de découvrir ses ruelles pleines de charme et de maisons traditionnelles, parfois lieu de résidence des "Geishas"...

Le mot geisha s’écrit à l'aide de deux kanjis qui signifient art et personne. Le terme évoque une femme qui pratique les arts : danse, chant, conversation. Ce ne sont pas des prostituées, mais des femmes de compagnie recherchées pour leur culture.

Les Geishas dans le quartier Gion de Kyoto, sont plus connues sous le vocable local de Geiko. Tandis que le terme Geisha signifie "Artiste" ou "Ppersonne des Arts", Geiko signifie plus particulièrement "Enfant des Arts" ou "Femme d'Art".

Avec un peu de chance on peut croiser sortant d'une maison de thé et traversant une ruelle sur ses sandales de bois, une "Maiko" (apprentie) ou une Geisha. Le passage du statut de Maiko à Geisha (Geiko à Kyoto) s'appelle "Erikae". Les maisons où exercent les Geishas se nomment "Hanabeya".

Le quartier historique de Gion a la particularité d'un mélange de traditionnel et de modernisme fusionnant en totale harmonie. Lieu idéal pour découvrir les arts traditionnels, les restaurants de style ancien, à la décoration d'un goût exquis renforçant l'atmosphère raffinée du quartier.

Dommage car aujourd'hui nous sommes accompagnés par quelques épisodes pluvieux...

Nous reprenons le car pour aller dîner dans un restaurant.

Promenade pédestre et digestive pour rejoindre notre hôtel.

DAIWA ROYNET HOTEL KYOTO-EKIMAE (4*).

Jardin Zen de Ryoanji.

Jour 5 : Dimanche 30 Septembre 2018.

KYOTO.

6H30, petit déjeuner à l'hôtel.

Météo : température entre 18 et 28 degré Celsius, l'information du jour c'est une alerte par message sur les réseaux de téléphonie mobile avertissant de la présence imminente d'un typhon arrivant en fin d'après-midi sur la ville de Kyoto...

7H30, La journée débute par la visite du temple de KIYOMIZU DERA qui est dédié à la déesse Kannon aux onze têtes dont la statue n'est exposée qu'une fois tous les trente-trois ans, ce temple est surtout connu pour sa terrasse sur pilotis. Il fut fondé en 798 par le prêtre Sakanoue Tamuramaro, mais les bâtiments actuels furent bâtis en 1633.

Retour libre vers le car en admirant au passage les 3 chutes d'eau de l'entrée/Sortie du Temple et possibles achats dans les boutiques du site.

9H45 retour au car pour se rendre et visiter le Temple KINKAKUJI : blotti dans un beau cadre romantique, le pavillon d'or suffit à sa seule évocation à enflammer les imaginations. Construit en 1393 pour servir de lieu de méditation à Yoshimitsu, puis converti en temple à la mort du Shogun, il doit son nom de pavillon d'or aux feuilles d'or fin plaquées sur ses toitures et se reflétant dans l'eau.

Kyoto est entouré de montagnes et il existe des écritures sculptées sur les flancs qui par des torches, seron illuminées tous les 16 août à la fin de 3 jours de fêtes bouddhistes pour faciliter la remontée au ciel de l'âme des ancêtres...

Durant le trajet notre guide reçoit une alerte Typhon sur son téléphone mobile.

Ensuite à 11H35 découverte de l'incroyable concept du jardin zen du temple de RYOANJI. Ce chef d'oeuvre incontournable, jardin de sable et de pierre, d'une beauté remarquable, est l'un des plus purs achèvements de l'esthétique Zen. Ses quinze rochers ont donné lieu à de multiples interprétations, certains chercheurs y voient une tigresse et ses petits, d'autres des dragons... Les pierres sont disposées de telle sorte qu'on ne peut en voir plus de quatorze à la fois. Toutes sont entourées de sable soigneusement ratissé quotidiennement par les prêtres du temple, ce jardin Zen est un exemple de pureté et a été conçu pour la méditation...

Déjeuner japonais dans un restaurant local.

Retour à l'hôtel et le reste de l'après-midi est libre.

Nous visitons le quartier mais nous ne pouvons pénétrer dans un temple qui ferme en raison de la prévision météo, et donc nous retournons dans un magasin dont un étage est dédié à tout ce qui touche la photographie : Appareils en démonstration, Clef USB, Cartes SD et divers accessoires...

18H45, le groupe se reforme au niveau du "Lobby" de l'hôtel pour dîner non loin de la gare de Kyoto mais nous devons emprunter un passage souterrain en raison d'une pluie intense et d'un fort vent annonçant le typhon et idem pour le retour !

Nuit à l'hôtel.

DAIWA ROYNET HOTEL KYOTO-EKIMAE (4*).

Jour 6 : Lundi 01 Octobre 2018.

KYOTO / MONT KOYA.

6H30, petit déjeuner à l'hôtel.

On doit se munir d'un sac de voyage pour 1 nuit car les valises ne seront pas disponibles pour la nuit au monastère. Pas besoin de maillots de bain car pas nécessaires dans la pratique japonaise, bains en commun mais hommes et femmes sont séparés...

En fait au monastère pas d'accès autorisé aux valises munies de roulettes, c'est pour cette raison qu'elles restent cette nuit dans notre car.

Ce matin il fait beau et heureusement cette nuit, le typhon n'a fait que nous effleurer !

8H30, nous parcourons environ 200 mètres avec valise et baluchon pour reprendre le car .

Nous allons d'abord visiter à KYOTO l'impressionnant château de NIJO mais hélas seulement la partie habitation.

On note un astucieux dispositif de tiges métalliques placées de telle sorte qu'elles tintent lorsque l'on marche sur certaines parties du plancher et donc préviennent d'une intrusion surtout nocturne !

L'hiver dans ces habitations, on ne se chauffait qu'avec des braseros portatifs d'où un danger permanent d'incendie...

Ce château est un impressionnant édifice datant de 1603. Plusieurs shoguns y ont résidé jusqu'à l'abdication du dernier d'entre eux en 1867. Il devint alors le siège impérial. Par la suite, on y installa la préfecture de Kyoto. Depuis 1893, le château appartient à la ville et se visite comme un monument historique.

Ce château marque le début et la fin de la période "Edo" et des "Samouraïs".

Petit déplacement en car pour rejoindre le temple Kodaiji afin d'être initié à la "Cérémonie du Thé".

Départ vers le sud de Kyoto, pour Koyasan en autocar (80 km, environ 2h de trajet comprenant un arrêt technique).

Durant ce trajet Nicolas notre guide nous fera une introduction à la notion de religion à la japonaise...

Ici on se plait à dire que l'on nait "Shinto", vit en "Confucéen", se marie "Chrétien" et que l'on meurt "Bouddhiste" !

14H00, déjeuner dans un restaurant.

Koyasan est une petite ville campagnarde au japon, mais le plus grand site monastique du bouddhisme ésotérique shingon. Il n'a de cesse d'influencer le monde religieux, en tant que centre prestigieux de dévotion pendant mille ans. À Koyasan les moines se consacrent aux pratiques religieuses dans les 117 temples, le Temple principal est le Kongobu-ji.

Selon la légende, le moine Kukai a découvert ce site grâce un guide de Dieux-shinto local. L'ouverture de Koya remonte à 816 quand le moine Kukai fut permis par l'empereur de l'époque de fonder un monastère religieux de bouddhisme ésotérique shingon. Et le premier temple Kongobu-ji fut inauguré au sommet du mont isolé de la cour impériale Heian-Kyo (AuJourd'hui Kyoto). Dès lors le sanctuaire Koyasan a débuté dans l'histoire du japon et sa région entière forme un champ spirituel.

Le sanctuaire bouddhiste Koyasan s'avère être une opposition avec la ville citadine. Jusqu'à 1872 époque de Meiji, cette région avait maintenu un champ de cloître permis seulement pour hommes.

Depuis inscrit au Patrimoine Mondial en juillet 2004 en tant que les sites sacrés et les chemins de pèlerinage dans les montagnes de Kii, ce site gagne beaucoup de voyageurs étrangers.

Découverte du KOYASAN :

15H00, visite du site de Koyasan, le premier temple d'Okunoin.

A 900 mètres d'altitude, au sommet du mont Koya, situé dans le quasi-parc national de Koya-Ryujin, se trouve le temple Kongobu-ji, fondé en 816 par le moine Kukai (également connu sous le nom de Kobo-Daishi) et devenu le temple principal du bouddhisme Shingon, branche ésotérique du bouddhisme japonais. Depuis, 120 temples et monastères ont été installés sur la montagne, en faisant un centre religieux de premier plan. Certains d'entre eux proposent un hébergement aux pèlerins et aux visiteurs, ou des repas végétariens, ou également la possibilité de s'initier à la pratique de zazen, la méditation zen. Le site est classé au patrimoine mondial de l'Unesco.

Allée menant au temple Okuno-in.

L'accès au temple se fait par une marche de 2km, soit 40mn, par une allée pavée traversant une forêt de cèdres plusieurs fois centenaires entre lesquels se trouvent plus de 200 000 tombes, dont certaines plus que millénaires, des mémoriaux et des statues de personnages historiques. On peut y reconnaître des noms importants de l'histoire japonaise comme Toyotomi Hideyoshi ou Oda Nobunaga. (15 mn à pied de l'arrêt de bus Ichinohashi-guchi).

Okuno-in, c'est là que se trouve le mausolée de Kukai. Au-delà du pont Gobyo-bashi, il est interdit de prendre des photos, de boire, manger ou fumer. La traversée du pont doit se faire tête baissée et mains réunies en prière car la croyance veut que Kukai attende et reçoive les visiteurs au bout du pont. Le mausolée se trouve derrière le temple des lanternes illuminé par la lueur de 20 000 lanternes suspendues.

Le shodô (littéralement la " voie de l'écriture ") est une calligraphie japonaise qui trouve son origine en Chine, là où sont nés les kanji. On peut comparer évidemment le shodô à la calligraphie chinoise, mais il s'en démarque par l'utilisation au Japon de deux systèmes d'écriture : les kanji et les kana, des phonogrammes dérivés de kanji inventés par les Japonais vers le IXe siècle. Les travaux calligraphiques y sont autant estimés que les oeuvres de la peinture. Mais n'oublions pas que cet art possède aussi un sens philosophique le plus souvent influencé par le bouddhisme zen.

Arrivée et installation au monastère avec 2H de temps libre pour visiter les alentours.

Il était prévu un cours de calligraphie " SHODO " que nous n'avons pas eu... Dans notre chambre juste un modèle à recopier sans autre conseil !

Diner végétarien avec mise à disposition de chaises pour celles et ceux qui ne peuvent manger en position assis sur les talons.

Bain chaud (proche de 40° Celsius), Possibilité pour celles et ceux qui le souhaite.

Nuit dans un temple Monastère où on vit l'expérience d'une nuit à la japonaise, c'est-à-dire dans un futon et sur un tatami.

Mont-Koya Monastere Hojo-In Vue Chambre avec Futon.

Jour 7 : Mardi 02 Octobre 2018.

MONT KOYA / TOBA (170 Km).

7H00, petit-déjeuner vegetalien.

6H30, il est possible d'assister à la Cérémonie rituelle bouddhiste (prière) au lever du soleil.

7H45, départ en car pour d'abord récupérer Jacqueline et Jacques qui ne pouvant dormir à la japonaise sont dans un hôtel.

Ensuite nous partons pour 1 heure de visite pédestre du cimetière local avec les tombes dans une forêt de cèdres du Japon. De plus il est le seul à comporter des tombes d'entreprises comme Nissan (le constructeur automobile), Kirim la fabrique de bière, une entreprise de fabrication spatiale dont le monument est une fusée ou encore les tombes d'un club de photographes amateurs...

Puis c'est parti pour 4 heures d'autocar avec pause afin de se diriger vers TOBA, un retour à l'authentique...

Une allée de boutiques s'offre à nos regards avant d'aller déjeuner mais nous les visiterons pour digérer !

Dans cette ville une statue de chat offre la bienvenue aux visiteurs et la prospérité aux commerçants ! En effet à l'entrée de chaque boutique une statuette de chat à la patte qui bouge est chargé d'accueillir le chalant...

Puis visite du temple de " ISE JINGU ", le sanctuaire le plus vénéré du Japon. Les édifices sont refaits à l'identique tous les 20 ans car ils sont en bois. Avant de détruire un monument il est refait sur la parcelle de terrain adjacente, ce qui prend environ une année.

Découverte de la magnifique région de ISE SHIMA. Le Parc National d'Ise Shima (52 036 hectares) est le plus visité du japon, avec ceux de Hakone-Izu et de Nikko. Sa côte déchiquetée, centre de la culture perlière nippone, offre un contraste frappant avec les montagnes couvertes d'arbres à feuilles persistantes et peuplées à l'intérieur de singes, de sangliers et d'écureuils volants. Cette région aux côtes découpées fut le berceau, avec Toba, de la perle de culture. Les deux sanctuaires d'Ise (Naiku et Geku) sont les sanctuaires les plus vénérables du Japon.

Demeure des esprits des empereurs du Japon, le grand sanctuaire d'Ise est le site Shintoïste le plus vénéré, son bâtiment intérieur est dédié à Amaterasu, déesse du soleil dont il est censé abriter le miroir, trésor impérial sacré.

15H50, reprise du car pour la visite de l'entreprise MIKIMOTO inventeur de la perle de culture sur "PEARL ISLAND".

D'abord visite du musée de la perle puis démonstration de la plongée huîtrière par 2 femmes et enfin petit tour de la boutique...

La perle de culture, présente sous toutes ses formes, a tout envahi à Toba. Vous emporterez sans doute avec vous la perle de Toba...

18H30, autocar pour se rendre à notre hôtel.

19H00, arrivée et installation à l'hôtel.

Dîner buffet au 3ième étage, restaurant Shiki de l'hôtel "RESORTS ISE-SHIMA" (3*).

Jour 8 : Mercredi 03 Octobre 2018.

TOBA / TAKAYAMA.

6H30, petit déjeuner à l'hôtel (3ième étage, restaurant Shiki).

Dommage de ne pas avoir eu le temps de profiter du bord de mer, mais le circuit continue !

8H00 départ en autocar pour Takayama (trajet de 4 à 5 heures avec 2 arrêts techniques).

Durant le trajet routier, Nicolas nous parle diaporamas et films à l'appui, des sports populaires au Japon : Sumo, Judo, Aïkido, Baseball...

Après une pause technique, nous reprenons la route et Nicolas nous intéresse à l'Origami (art traditionnel japonais du papier plié). Il s'agit pour nous en partant d'une feuille de papier de créer une grue, l'oiseau emblème du Japon signe de longévité.

Sur cette route des Alpes Japonaises, nous visiterons d'abord les villages historiques de Shirakawa-g Met Gokayama qui sont inscrits au Patrimoine mondial de l'humanité.

13H00, déjeuner de gastronomie japonaise.

Juste après le repas, sans reprendre notre autocar, visite de la maison typique de gassho-zukuria Shirakawago, Shirakaw le village de la rivière blanche et le village de Gokayama ou la montagne aux 5 parties sont surtout connus pour leurs maisons typiques de style architectural appelé gassho-zukuri, ou construction aux paumes des mains jointes qui désigne les maisons au toit de chaume, très pentu afin de supporter les chutes de neige très abondantes de cette région montagneuse.

Pour aller à Gokayama le deuxième village, quelques minutes de car puis un peu de marche à pied avec l'emprunt d'un asscenseur qui permet de descendre de plus de 20 mètres, puis à gauche et droite d'un tunnel les quelques maisons traditionnelles construites en bois avec toit typique dit de chaume mais fait avec des couches superposées de morceaux de petits bambous, de roseaux...

17H15, reprise de l'autocar, avec un trajet prévu de 1H15.

Notre but du soir "Takayama", petite ville dans la montagne qui par ses anciennes maisons de bois, ses boutiques d'artisanat, ses antiquaires, ses galeries de peintures et ses brasseries de saké conserve un charme d'antan.

Traversée par les eaux vives de la Miya gawa et entourée de sommets protecteurs, Takayama, ancienne place fortifiée située pratiquement au centre du Japon dans la préfecture de Gifu, se niche dans une belle vallée.

Appelée la " petite Kyoto des Alpes " japonaises car ses rues sont tracées en damier à l'image de l'ancienne capitale impériale, elle fut édifiée au XVIe siècle par le clan Kanamori.

Les artisans charpentiers de cette province étaient réputés pour leur habileté. Leur savoir-faire se retrouve dans les plus beaux édifices bouddhiques et demeures seigneuriales érigés dans les capitales de Nara et de Kyoto.

18H10 arrivée à l'hôtel et nous devons faire vite pour à 19H00 déjeuner dans un restaurant local proche, le "Salute" avec menu de gastronomie italienne, (salade, soupe,jambon, frites, pizza, spaghetti et dessert).

Nuit à l'hôtel de Takayama : Best Western Hotel (3*).

Jour 9 : Jeudi 04 Octobre 2018.

TAKAYAMA / MATSUMOTO / HAKONE.

7H00 petit déjeuner à l'hôtel au niveau 1, restaurant "Bijou" avec buffets japonais et continental.

8H00 nous prenons le car pour aller déambuler dans une rue typique et commerçante de Takayama puis visiter une brasserie de Saké Funasaka Shuzo et en prime dégustation de cett alcool de riz fermenté en tonneaux de cèdre du japon. Dommage qu'il soit très tôt ! Si son tau d'alcool est de 15 pour cent, la qualité du saké est liée au reste de riz (en pourcentage) après son polissage.

Départ en autocar pour Matsumoto (55km, 2h00 environ avec une escale technique !).

Durant ce trajet Nicolas nous fait un topo sur nos différences culturelles, le rite des cadeaux, le bon usage des baguettes, le comportement à table (bruits...), l'horaire des repas. Il est aussi de bon ton de connaître l'âge de son interlocuteur pour adapter son niveau de politesse ainsi que son groupe sanguin pour une compatibilité des caractères (ici la personnalité y puise qualités et défauts) !

12H, arrivée à Matsumoto où nous déjeunons dans un restaurant français "Au crieur du vin".

Tour de ville, visite du Château de Matsumoto dont les escaliers en bois sont très raides, la plus forte pente est de 62 degré !

Le château de Matsumoto est à l'instar des châteaux de Himeji, de Hikone et de Inuyama, classé monument historique au patrimoine culturel national. Edifié dans les années 1593-1594, il est le plus ancien château comportant un donjon de 5 niveaux, 6 étages au Japon. Il est caractéristique de l'époque Sengoku et son allure à la fois imposante et distinguée est très appréciée des habitants qui l'appellent familièrement " le corbeau noir ".

Promenade dans Nawate dori, petite rue où se trouvait la frontière du site du château, l'ancienne bordure de la rivière Metoba et la douve du château, jusqu'au début de l'ère Meiji (1868-1912).

La fosse d'eau à côté de Nawate a été remblayée entre 1878 et 1882, Yohashira Jinja (Sanctuaire Shinto de Yohashira) a été construit en 1878 dès le remblai.

L'avènement de Yohashira Jinja a rendu la voie en rue très animée comme une allée à l'accès au sanctuaire, avec beaucoup de petits commerces. La rue piétonne de Nawate est encore maintenant bordée de beaucoup de petits magasins, abritant des pâtisseries japonaises, des sandwicheries, des fruitiers, des fleuristes, des boulangeries etc. En se promenant dans la rue, vous trouverez des objets artistiques liés à la grenouille, Kaeru en japonais ; la grenouille est devenue le symbole de cette rue depuis 1972. La Nawate célèbre la grenouille. C'est donc l'une des rues les plus célèbres à Matsumoto.

16H, départ en autocar pour HAKONE (trajet d'environ 3H30).

19H30, installation dans votre Ryokan notre arrivée est situé au niveau 5 et les chambres sont à des étages supérieurs.

20H00, au niveau 3 dîner sur place en tenue locale (yukata), photographies du groupe, et restauration typiquement japonaise.

Hotel Okuyumoto (Ryokan), auberge traditionnelle.

Une expérience à ne pas manquer : hébergement simple typiquement japonais, nuit sur futon au sol (pas de lit occidental), vous pourrez profiter des bains thermaux chauds, environ 40° Celsius, sur place au Ryokan.

Jour 10 : Vendredi 05 Octobre 2018.

HAKONE / KAMAKURA / TOKYO.

7H00, petit déjeuner à l'hôtel (niveau 5 du Ryokan avec buffets japonais et continental. .

8H00, visite de Hakone :

Hakone, est connu pour ses sources chaudes. La ville est perchée dans la très belle région montagneuse où se trouve le Parc National de Fuji-Hakone-Izu et à Owakudani, surnommé la Grande Vallée Bouillante, où jets de vapeur d'eau et de souffre jaillissent de crevasses dissimulées dans la roche.

Le Lac Ashinoko offre une vue imprenable sur le Mont Fuji. Le Mont Fuji, culminant à 3 776 mètres d'altitude, est le plus haut sommet du Japon, mais est également le premier symbole du pays.

9H00, après la traversée d'une boutique, il faut emprunter un escalier descendant vers le quai afin d'embarquer pour une mini-croisière (20 minutes environ) sur le lac Ashi qui possède un joli "Tojii" (porte de sanctuaire où l'on vénère un dieu en forme de dragon à 9 têtes). Ce tojii semble flotter sur l'eau du lac.

C'est un lac d'altitude 700 mètres dans le cratère d'Hakone dans la préfecture de Kanagawa au Japon. Le lac de 21 km de circonférence, se situe au sein d'un volcan le "Hakone", qui s'est formé il y a environ 3000 ans à la suite d'une explosion phréatique qui fit s'effondrer une partie du mont Kami, creusant les gorges de la rivière Haya-kawa et le lac Ashi.

Malheureusement le temps n'est pas de la partie et brume ou brouillard ne permettent pas d'apercevoir le mont Fuji.

Nous quittons le navire au deuxième arrêt afin d'emprunter le téléphérique qui devrait nous permettre de découvrir la région et faciliter l'ascension du MONT HAKONE Au loin vous pourrez voir Owakudani qui est un ancien cratère où se produisent encore des phénomènes volcaniques : sources d'eau chaude, fumerolles, etc...

Au sommet du téléphérique (Altitude 1300 m), nous traversons une boutique puis une petite marche vivifiante en plein air nous amène à ce qui par temps clair est un joli point de vue sur le Mont Fuji. En bref nous n'avons rien vu à cause de la météo !

10H45, continuation en autocar vers KAMAKURA (65km environ 2h00).

Pour meubler et égayer ce trajet, Nicolas nous parle des jeux traditionnels ou actuellement à la mode au Japon. Citons le Bilboquet japonais, les sumo-toupies, les autres modèles de toupies, les casse-tête, l'origami (pliage de papier), jeux électroniques et informatiques...

KAMAKURA est située au bord de l'Océan Pacifique, sur la Péninsule de Miura.

C'est une petite ville côtière, émaillée de temples à l'atmosphère feutrée. De la présence du gouvernement féodal qui y prit ses quartiers en 1192, elle garde auJourd'hui un héritage historique de toute première importance. Les 5 grands temples célèbres font ici doucement glisser le promeneur vers le 12e siècle, en pleine période de Kamakura.

Déjeuner de spécialités japonaises dans un restaurant.

Visite en premier du Grand Bouddha ou " Daibutsu " qui est une statue géante en bronze faite de 8 parties, haute de 11,40 mètres de haut et de 122 tonnes qui médite en position du lotus, sous la voûte céleste. Il est fait de plaques de bronze assemblées sur une structure creuse et il est possible de pénétrer dans le monument. Il fut achevé en 1252 grâce à Minamoto Yorimoto pour rivaliser avec le Bouddha de Nara qui était alors plus imposant.

On continue par le sanctuaire de Tsurugaoka. Le " Hongu " ou édifice principal du sanctuaire s'ouvre sur une vue magnifique de la ville de Kamakura.

Le Sanctuaire de Tsurugaoka Hachimangu est le symbole de la vieille capitale. Le sanctuaire a été fondé par Minamoto Yoritoshi, ancêtre du shogun Minamoto Yorimoto l'instaurateur du gouvernement féodal de Kamakura qui régna sur le Japon de 1192 à 1333. Les environs du sanctuaire regorgent de lieux d'intérêts : le trésor, les jardins avec des étangs et les restes d'un arbre ginko gigantesque dont on disait qu'il était vieux de 1000ans, avant qu'il ne soit frappé par la foudre le 10mars 2010. Il faut gravir 61 marches de pierre pour accéder au bâtiment principal du sanctuaire.

Cette fois, c'est la pluie qui a gaché la visite et les prises de vues !

15H45, retour au car pour se diriger vers Tokyo où les embouteillages nous accueillent ! .

Arrivée à l'hôtel vers 18H15.

19H30, dîner dans un restaurant du niveau 1 de l'hôtel (Rez de Chaussée).

Nuit à l'hôtel.

DAI-ICHI HOTEL RYOGOKU (4*).

Tokyo Tour Sky Tree de 634m.

Jour 11 : Samedi 06 Octobre 2018.

TOKYO.

Météo : aujourd'hui la température débute le matin à 18° Celsius avec nuages et montera jusqu'à 28° Celsius avec soleil en après-midi.

6H30, petit déjeuner au 25ième étage de l'hôtel, buffets japonais et continental.

9H00, départ en autocar pour la visite de Tokyo.

A l'Est du centre de Tokyo, nous pourrons admirer "Sky Tree", la nouvelle tour de Tokyo haute de 634 mètres dont la partie supérieure est réservée aux services techniques de télécommunications, radio et télévision (antennes...).

Dans le quartier du temple ASAKUSA, nous parcourons une allée marchande délimitée à chaque extrémité par une lanterne pesant environ 700 kg, puis à 10H00 et quelques boutiques, visite de ce temple sanctuaire qui aurait été fondé au VIIème siècle par trois pêcheurs.

Asakusa était le nom d'un petit village, sur la rive ouest de la rivière Sumida, qui se développa autour du temple Sensô pendant l'ère Edo (1603-1867).

AuJourd'hui Asakusa est le quartier le plus populaire de Tokyo car il a conservé l'atmosphère de la cité d'Edo d'antan. N'oubliez surtout pas d'aller caresser la tête du Bouddha BOTOKESAN NADI à la recherche d'une guérison ou de bons augures.

Reprise du car qui nous dépose pour une balade dans le quartier Akihabara qui est l'un des quartiers les plus connus de la capitale japonaise. Il est particulièrement populaire auprès de la population geek et on l'appelle d'ailleurs la "ville électrique". C'est l'un des quartiers de Tokyo les plus visités par les touristes étrangers, en particulier les jeunes, et pour cause, il s'agit du quartier électronique qui fait le bonheur des Otaku.

Un temps libre nous est accordé dans ce quartier très vibrant et sonore (Salons de jeux vidéo etKaraoké), afin de faire quelques achats par exemple d'accessoires photo-video ou de "Manga" (bandes dessinées, figurines, déguisements) !

12H15, direction pause déjeuner japonais dans de petits boxes avec fosse pour les jambes, table basse et barbecue de table pour cuire la viande.

13H15, reprise de l'autocar afin de découvrir Tokyo de manière originale : en effectuant une croisière Nord-Sud sur la rivière Sumida, qui traverse Tokyo ! Durant 40 minutes, vous aurez un panorama unique sur la ville et pourrez observer tous les buildings qui font de Tokyo une ville incomparable ! En tout, la rivière Sumida s'étire sur 27 kilomètres et est traversée par 26 ponts qui ont tous une architecture différente. Préparez votre appareil photo pour des prises de vue grandioses sur la ville et sa baie.

Avant de reprendre le car nous traversons un petit jardin.

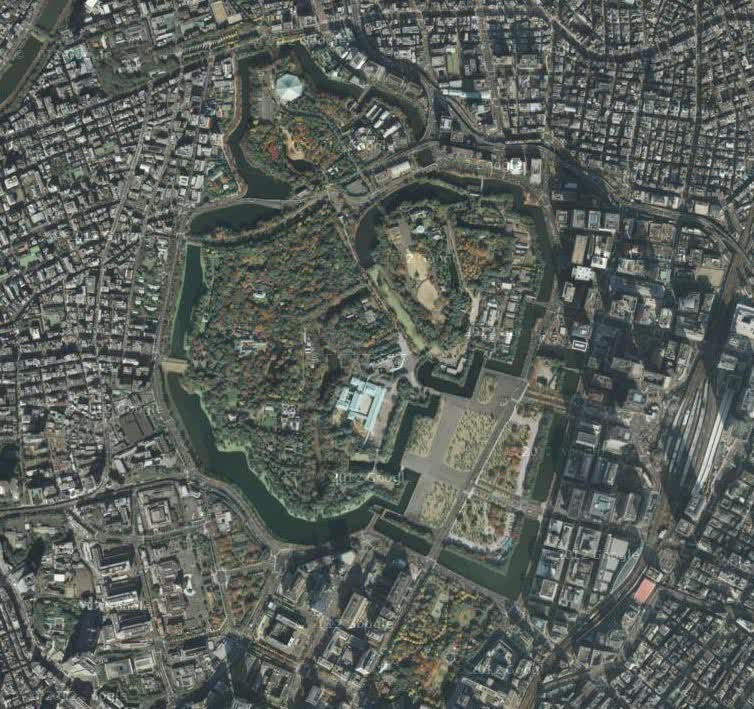

Puis découverte extérieure du Tokyo Imperial Pa lace. C'est la résidence principale de l'Empereur du Japon. Il est situé dans un parc dans le quartier Chiyoda et est constitué de plusieurs bâtiments : le palais Kykden, la résidence privée de la famille impériale, un musée et les bureaux administratifs. Il est construit sur l'ancien site du château Edo. On peut admirer une très belle statue équestre d'un Samouraï vivant entre le 12ième et le 13ième siècle. .

16H, reprise du car pour aller découvrir le quartier de SHINJUKU et le complexe des BUREAUX METROPOLITAINS du gouvernement de Tokyo, plus simplement la " Mairie " de la ville même si ses fonctions vont au-delà de la cité... Le bâtiment, commencé en avril 1988 et achevé en décembre 1990, formé de deux tours jumelles de 48 étages, était le plus haut de la ville (244m) jusqu'en 2006. Il a été conçu par l'architecte Kenzo Tange inspiré par les tours de Notre-Dame de Paris, et l'accès aux deux tours est libre et gratuit. Au 45ième étage, l'observatoire, à 202m, permet de découvrir de très belles vues d'ensemble de l'est de Tokyo et aussi le sud-ouest, vers le Mont Fuji que nous ne verrons pas aujourd'hui ! Le bâtiment se compose d'un complexe de trois structures.

Nous pourrons ainsi admirer le centre de Tokyo avec ses buildings dont la Sky Tree de 634 mètres mais aussi au loin un peu de la banlieue de cette mégalopole.

Pour monter, nous prenons l'ascenseur au niveau 1 (RDC) mais lorsque nous redescendons, la sortie se fait au niveau 2 et ainsi les flux des visiteurs ne se croisent pas.

Dîner dans un restaurant tenu par un Sumo retraité dont la spécialité est "La marmite du Sumo". Table basse, jambes dans la fosse et tous les plats servis en même temps. Dommage que ce restaurant soit d'ambiance très bruyante (Japonais en sortie détente et passage sonore du métro au-dessus de nos têtes).

Nuit à l'hôtel.

DAI-ICHI HOTEL RYOGOKU (4*).

Tokyo Tower en Metal Rouge de 333m.

Jour 12 : Dimanche 07 Octobre 2018.

TOKYO / PARIS.

6H30, petit déjeuner à l'étage 25 de l'hôtel.

9H00, continuation de la visite de la ville de Tokyo.

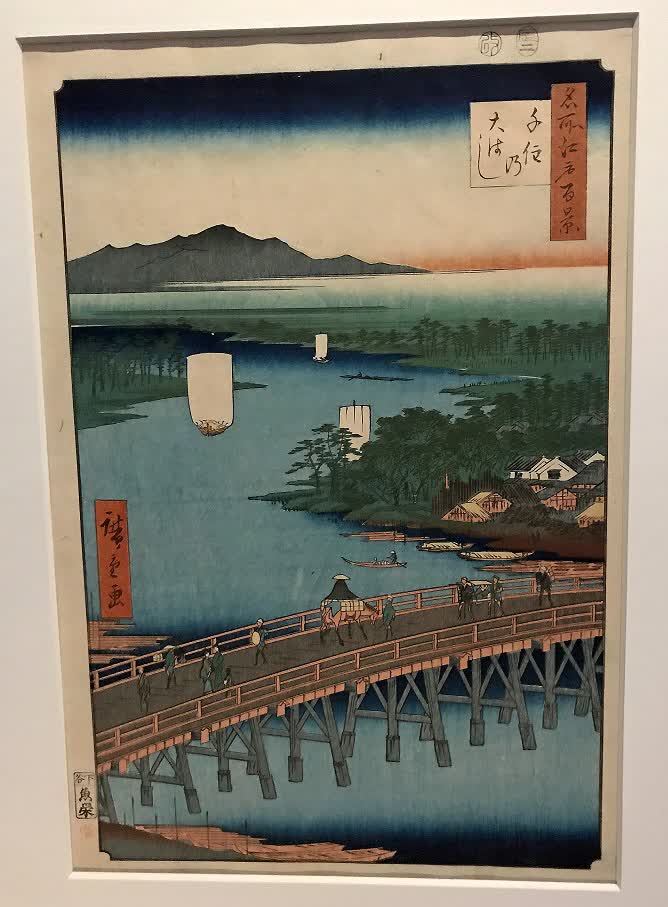

Visite du Musée National de Tokyo : immensément riche en témoignages de l'histoire japonaise avec des sculptures, peintures, calligraphies, costumes et tissus anciens, armures, céramiques, objets en bois laqué.

Visite de la galerie des trésors du Horyu-ji. C'est l'un des quatre bâtiments principaux de ce vaste Musée National. Cette galerie abrite 319 pièces du trésor du temple d'Horyuji, pour la plupart du 8ème ou du 9ème siècle, données à la famille impériale japonaise en 1878. La famille impériale a ouvert ce trésor au public à la fin du 19ème siècle. -fermé le lundi.

Il nous reste un peu de temps libre pour visiter le célèbre parc Ueno, situé en face du musée et qui comprend entre autre un zoo 'couple de Panda et bébé), la célèbre allée des cerisiers, un sanctuaire et un batiment de l'architecte Le Corbusier (musée de l'Art Occidental).

12H, reprise du car pour se rendre au restaurant et faire un déjeuner avec expérience culinaire japonaise :

Watami, le chef nous fait un cours de sushis avec dégustation dans son restaurant. Nous revêtons pour la circonstance une toque, une blouse ainsi que des gants afin de suivre d'abord le découpage du poisson cru puis nous fabriquons nos propres sushis avec du riz et une petite tranche de poisson cru (saumon, thons...). En fin de repas, un diplôme nous est remis...

Après-midi libre, le car nous dépose avenue Omote-Sando (Champs Elysées de Tokyo pour une découverte personnelle de la ville qui nous paraît grouillante d'une population remarquablement disciplinée dans le déplacement piéton.

Il y a 14 lignes de métro à Tokyo.

19H45, l'autocar nous reprends là où il nous avait déposé c'est à dire avenue Omote-Sando (Champs Elysées de Tokyo) pour un trajet de 30 minutes vers l'aéroport "Haneda" de Tokyo.

Nous offrons de bonnes bouteilles de Saké à notre sympathique conducteur de car et à notre guide Nicolas très efficace dans ce séjour. Ce dernier nous aidera dans nos formalités d'enregistrement.

23H, envol à destination de Paris.

Prestations à bord.

Jour 13 : Lundi 08 Octobre 2018.

PARIS.

Arrivée à Paris à 4H dumatin (heure locale) après environ 12H de vol dans un Boeing 777-300 dont le nombre de toilettes était insuffisant !

Fin de nos services.

Borne KM Montelimar Tokio 2.

Ambassades.

1. Ambassade du Japon à Paris, France :

7, avenue Hoche

75008 Paris France

Téléphone : (+33) 1 48.88.62.00

Fax : (+33) 1 42.27.50.81

Email : consul@ps.mofa.go.jp

et

Email : info-fr@ps.mofa.go.jp

Site Web : http://www.fr.emb-japan.go.jp

http://www.fr.emb-japan.go.jp/

Chef de mission : Mr Masato Kitera, Ambassadeur.

2. Ambassade de France à Tokyo, Japon :

4-11-44, Minami-Azabu

Minato-Ku

Tokyo, 106

Japon

Téléphone : (+81) (3) 5798-6000

Fax : (+81) (3) 5798-6206

Site Web : https://jp.ambafrance.org

https://jp.ambafrance.org/

Chef de mission : Mr Thierry Dana, Ambassadeur.

Architecture au Japon.

-Style T'ang :

Il s'agit d'une volonté de symétrie des bâtiments. Les Japonais l'ont particulièrement développée pendant la période Heian. Les sanctuaires Heian et le Byodo-in en sont les répliques.

-Style Shinden (Shinden zukuri) :

Pendant la période Heian, c'est le style ouvert qui permet la circulation des flux dans les demeures aristocratiques. Il n'en reste plus d'exemple authentique.

-Style Shoin (Shoin zukuri) :

C'est une version plus élaborée et plus épurée du style shinden. On l'appelle aussi sukiya.

-Style Soan:

Le style Soan met en valeur les principes de la cérémonie du thé et une espèce d'espace à la fois magique et vide où règnent la précision et l'asymétrie.

-Matériaux et principes de construction :

La plupart des matériaux de construction sont d'origine végétale. Pour de grosses oeuvres, le matériau le plus utilisé pour les édifices traditionnels ou les maisons, est le bois de résineux : pin, sapin, cyprès, cèdre. Les feuillus (châtaignier, noisetier, chêne) sont utilisés pour les meubles. Les remplissages des panneaux coulissants sont constitués de feuilles de mûrier. Enfin, le bambou sert pour les lattis de bois, qu'on enduit ensuite d'un mélange d'argile, de sable et de paille hachée, pour réaliser les murs de la maison. Parfois, on a recours à de la chaux hydratée à partir de coquilles d'huîtres. Les tatamis sont constitués de paille de riz battue et pressée, recouverte d'une natte d'herbe tissée. La dimension du tatami est fixée dans l'espace par deux colonnes, le ken, soit en moyenne 1,86 m x 0,93 m.

Deux tatamis constituent un carré d'une surface d'un tsubo soit 3,46 m². Le travail du bois a entraîné l'innovation de la technique de l'ossature. Les murs ne sont pas porteurs et servent à distribuer l'espace en fonction des besoins. Les panneaux sont coulissants ou carrément amovibles. À partir de l'époque Muromachi, on voit apparaître une standardisation qui non seulement va modifier la conception de l'espace, mais aussi lui donner le fondement même de son esthétique et de son originalité. Il s'agit du tatami qui, de dimension à peu près semblable dans tout le Japon, va permettre la modulation de l'espace. On construit sur pilotis, généralement sur une terrasse préalablement préparée. Le bâtiment est horizontal pour s'immiscer dans la nature et permettre, grâce à l'usage des panneaux coulissants et des coursives, un rapport dedans-dehors, et surtout la captation et la diffusion de la lumière. Cette distribution met en valeur les matériaux naturels, les expose aux intempéries et leur accorde une patine pure. Si l'architecture japonaise a emprunté largement au système chinois par l'adoption des principes de toiture, elle s'en est détournée dans la mesure où elle a abandonné la rigueur des éléments de la géomancie chinoise.

C'est vraisemblablement le syncrétisme shinto-bouddhique qui permet aux Japonais de s'évader et de créer leur propre architecture. Toute la subtilité japonaise se concentrera sur le refus du monumental et un équilibre particulier entre les espaces et les volumes.

-Constructions postérieures :

Les transformations ultérieures utilisent une dissymétrie de la section transversale afin d'aménager un espace à des fins rituelles pour les fidèles. On aménage alors une structure indépendante de la structure primitive pour dégager un nouvel espace devant l'image sainte. Pour conserver la construction symétrique du toit, on eut recours à deux innovations.

Un double système de poutres. Les poutres inférieures reposent sur des colonnes qui sont à présent libres de ne pas se conformer à une symétrie par rapport à l'axe longitudinal. Plus haut, les poutres sont supportées par des poteaux qui reposent sur les poutres inférieures disposées sans tenir compte de la position des colonnes.

La liaison entre les colonnes repose sur la taille des poutres et des poteaux jusqu'à l'ajustement de ceux-ci. De même, on utilise cette méthode empirique pour la façon des corbeaux calés qui soutiennent les avant-toits. Pour mener à bien ces charpentes tri-directionnelles, il fallait renforcer les colonnes. Les poutres joignent les colonnes dans les deux directions. Si les pannes sont soutenues par des poteaux régulièrement espacés, les trames de points d'appui sont libres. Par un système qui fait appel à trois solives déployées sur la longueur du bâtiment et par des poutres qui relient les colonnes dans les deux directions, la charpente japonaise s'affranchit de la charpente chinoise.

Plus tard, les procédés d'assemblage permirent de mettre au point des encorbellements par gestion de corbeaux et de cales et ainsi de construire d'une manière juste et rationnelle les angles des toits. Les dimensions des sanctuaires, des temples et des maisons obéissent aux mêmes lois : le kendont. La dimension locale varie entre 1,80 m et 1,90 m. L'espace intérieur est calculé en ken au carré qui, si on applique le tatami à 1,85 m, fait 3,45 m² environ. Le bois est pratiquement toujours laissé naturel, ce qui lui permet de se patiner avec les intempéries et de résister aux changements de température et à l'humidité. D'ailleurs, les Japonais utilisent le jeu du bois à des fins positives : ils fendent les piliers afin qu'en gonflant ceux-ci ne se déforment pas et puissent épouser les mouvements du sol lors des tremblements de terre.

-Architecture résidentielle

La codification des éléments architecturaux s'intensifie à partir de l'époque Nara, puis de l'époque Heian (Kyoto). Elle prend le nom de Shinden ou Shinden-zukuri.

La résidence, réservée aux grandes familles nobles, comprend un bâtiment principal (shinden) entouré sur trois côtés de bâtiments annexes (taï no ya) reliés au bâtiment principal par des coursives ou des corridors.

Devant la résidence se trouve un étang avec des îlots réunis un à un par des ponts. Toutes ces constructions obéissent à la géomancie chinoise, et les ruisseaux d'eau pure qui alimentent l'étang doivent être orientés selon un axe immuable nord-ouest sud-est. Les planchers de ces bâtiments sont en bois et les murs sont constitués de vantaux (shitomido) qu'on place ou déplace à volonté selon les saisons. La superficie totale de ces aménagements pouvait atteindre un hectare ou plus. En plus des bâtiments principaux, il y avait des pavillons reliés par des galeries couvertes et des postes de garde.

L'ensemble était entièrement clos et percé de plusieurs portes disposées aux points cardinaux, dont celle du sud faisait office de porte principale. Ces résidences ont aujourd'hui totalement disparu. Il ne nous en reste que des témoignages sur les rouleaux (emakimono) qui datent de l'époque Heian. Sur ces rouleaux enluminés, dessins et textes s'alternent. À l'époque Kamakura se développe un style particulier pour les résidences de samouraïs, dans le style des auberges de campagne avec un bâtiment principal situé sur un terrain clos.

De part et d'autre, se trouvent des appentis pour la cuisine et les chevaux. Derrière s'étend un jardin dont le style reprend les grandes lignes du style shinden, mais qui, peu à peu, s'inspire des jardins Zen favorables à la contemplation et la méditation.

-Style shoin-zukuri :

À partir de l'époque Muromachi, des modifications d'une grande importance surviennent : l'apparition du tokonoma comme alcôve symbolique et la standardisation des tatamis. Apparaît également l'architecture si caractéristique des maisons de thé (sukiya). Le style shoin-zukuri, d'inspiration chinoise, s'applique aux résidences aristocratiques de la fin du XVIe siècle.

Le plan carré est orienté nord sud avec l'entrée principale au sud. La porte (chu-mon) ouvre sur le bâtiment principal par une véranda qui entoure cette construction. Autrefois, le volume du pavillon central était divisé par des paravents.

À présent, il est divisé en plusieurs pièces par des panneaux coulissants. À la place des portes suspendues en bois, sont installés les shoji (panneaux coulissants en bois léger quadrillé et dont les vides sont recouverts de papier blanc translucide afin de tamiser la lumière et de provoquer un effet de contre-jour), protégés des éléments par des volets réticulés en bambou fin. Les tatamis recouvrent les planchers.

-Architecture bouddhique :

C'est à la Corée que le Japon emprunte les différents éléments de l'architecture des temples. D'abord, un pavillon où sont installées les images et les sculptures pieuses, le kondo, puis un pavillon à destination didactique, le kodo, réservé à l'enseignement des religieux et aux sermons, une pagode, et généralement des quartiers monastiques qui font figure d'enceinte.

Le plus vieux temple bouddhique japonais est le Horyu-ji, à Ikaruga, près de Nara. Il représente aujourd'hui la plus vieille structure en bois du monde. Les Japonais changent l'axe primitif nord-sud sino-coréen, tout en gardant leur système de construction.

Par la suite, que ce soit pour la construction du Toshodaïji ou du Todaïji, une scrupuleuse orthodoxie est respectée dans l'agencement des bâtiments par rapport à l'axe sino-coréen. C'est pour établir les édifices des sectes Tendaï et Shingon que l'architecture va s'affranchir de ses modèles : utilisation des courbes de niveau dans les montagnes, nouveaux axes de symétrie et nouvelles perspectives. Avec la nouvelle capitale (Kyoto), et le développement du culte d'Amida, plusieurs temples sont orientés vers l'est pour faire face au paradis de l'ouest. Les styles de construction des temples bouddhiques relèvent de trois tendances : le wa-yo (japonais), le kara-yo (chinois) et enfin le tenjiku-yo.

Le style wa-yo concerne plutôt la période Kamakura : pente faible des toitures et solives alignées horizontalement, fenêtres carrées et utilisation des étais pour consolider la fixation des poutres entre les piliers.

Pendant les périodes Kamakura et Muromachi, le plan des temples évolue vers une dissymétrie organisée autour d'une volonté de souligner la pratique liturgique des nouvelles sectes bouddhiques. Cette dissymétrie, marquée par l'espacement des colonnes, laisse entrevoir une autre architecture qui allait tirer parti de la structure du toit et des effets dus à l'empilage des consoles standardisées. En 1199, les Japonais construisent le nandaimon du Todaï-ji. Les supports des encorbellements traversent les piliers principaux, les solives supportant les auvents sont utilisées en éventail pour répartir les forces, et les dés des entablements sont tous de même taille. Cette standardisation devient habituelle pendant l'époque Kamakura. Ce style dépouillé et rapide de construction prend le nom de tenjiku-yo.

Quant au kara-yo, ou style chinois, il est utilisé surtout dans l'édification des temples Zen en combinaison avec le style wa-yo. Les angles des toits sont plus accentués, les solives également utilisées en éventail, et les poutres reliant les piliers adoptent la forme ebi-koryo, ou « écrevisse ». On galbe la partie lintale des fenêtres.

-Architecture shinto :

Les premiers fondements de son architecture naissent pendant la période Yayoi avec la construction d'un certain type de grenier. On enfonce les piliers profondément, les toitures sont à double pente, et les cloisons faites de planches juxtaposées. Ce style d'architecture employé pour les kura (greniers) sera transformé plus tard en procédé azekura-zukuri afin de bâtir de grands sanctuaires, comme Ise et Izumo.

Par la suite, onze styles différents marquent une progression dans la maîtrise de l'espace, fortement influencés par les procédés de construction bouddhiques.

Les styles Taisha pour le sanctuaire d'Izumo, avec une entrée sur le côté accessible par un escalier.

Le style Shimmei, avec une entrée sur un des grands côtés comme à Ise.

Le style Otori, avec l'entrée dans le pignon de face.

Les styles Kasuga et Nagare avec des toits et auvents au-dessus de l'entrée du pignon et toits incurvés.

Le style Hachiman, qui accole deux salles reliées par leurs toits incurvés avec une gouttière commune.

Le style Gongen, qui prend toute sa force au XVIIe siècle et dont le représentant le plus prestigieux reste le sanctuaire d'Iyeasu Tokugawa, le Toshogu, à Nikko.

-Le wabi et le sabi :

Le sabi est une esthétique qui fut développée durant la période Muromachi. C'est le concept de rigueur et de sobriété qui s'impose par rapport au paraître ou à l'exubérance : ce qui importe est l'essence des choses et non leur apparence. Cette exigence esthétique se retrouve dans la cérémonie du thé (cha-no-yu) et dans l'architecture des pavillons de thé (chashitsu).

Les ustensiles utilisés doivent également répondre à cette exigence. On peut souligner le sentiment de résignation dans le concept de sabi. Dès le XIIe siècle, il est développé en littérature et en poésie. C'est le poète Basho qui le porte à son apogée. Le wabi désigne le détachement, une espèce de langueur ou peut-être même une pointe de mélancolie. Ce sentiment, comme le sabi, fut développé à l'ère de Kamakura et perdura comme une composante esthétique. Il s'approche de la rusticité, mais fait appel à un mouvement de solitude et de simplicité. Il doit tendre vers la beauté pure et désintéressée des choses.

Ces deux concepts, sabi et wabi, sont rejoints par le yugen, qui est la tentative de recouvrir les choses d'une délicate pellicule de mystère et de beauté. Ce mystère peut également osciller entre la tristesse et la mélancolie. C'est dans le No, à partir du XVe siècle, que l'on travaille à ce sentiment de suggestion plus qu'à sa description.

Les écrivains du XVIe siècle l'ont mis en valeur par des touches allusives qui caressent l'essence des choses. Il est davantage un concept harmonique que la délicatesse d'une chose. Dans l'art de la peinture, on retrouve également, avec le yojo, cet esprit suggestif. On parle également du shibui, un raffinement qui se cache derrière une apparente banalité. En littérature, le shibui, le wabi et le sabi sont appelés également heitammi, lorsqu'on est arrivé à vaincre toute chose inutile ou tout maniérisme.

Tokyo Tour Skytree 634m.

Architecture Futuriste.

Déja en 1958 à Tokyo on a sur le modèle "Tour Eiffel" édifié la "Tokyo Tower" haute de 333m, mais aujourd'hui de nombreux "gratte-ciel sont présents au coeur des grandes villes japonaises comme à Tokyo, Kyoto, Osaka...

Tous ces bâtiments observent des normes anti-sismiques rigoureuses et sont également prévues afin de résister aux nombreux typhons de cette région.

La "Skytree" (Tokyo Sukaitsuri) est une tour destinée à la radiodiffusion du Japon et est située à Tokyo dans l'arrondissement Sumida.

Haute de 634 mètres, elle devient, le jour de son inauguration en 2012, la deuxième plus haute structure autoportante du monde.

Sa construction débute le 14 Juillet 2008 et s'achève le 29 Février 2012 avec une ouverture oficielle le 22 Mai de la même année.

Son coût s'élève à 65 milliards de yen soit 550 millions d'euro.

Son architecture est de style néo-futuriste à structure en acier qui sélève à 634 mètres en comprenant son antenne de radiodiffusion. La hauteur du toit est de 495 mètres et celle du dernier étage de 451,20 m.

Elle comporte 32 étages au-dessus du sol et 3 au-dessous et possède 13 ascenseurs.

Elle abrite des activités de Radiodiffusion, de Communication, d'observation, mais aussi des restaurants.

*Circulation Automobile.

Le problème majeur dans les villes, outre les embouteillages, reste la difficulté à se garer (quasiment aucune place le long des trottoirs).

Pour le code de la route, il faut savoir que les automobilistes roulent à gauche. La vitesse est limitée à 80 km/h sur les autoroutes, 40 km/h sur les autres routes.

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire y compris pour les passagers d'un autocar !

Le tau d'alcoolémie est ici 0...

Voyager en voiture coûte assez cher. Le litre d'essence avoisine les 150 ¥, et les péages sur les autoroutes reviennent environ à 25 ¥ par kilomètre (tarifs en2017).

Le moteur Diésel est souvent interdit dans les grandes villes et le plus souvent il faut recourir aux voitures à moteur hybride.

Formalités de permis de conduir :

Un permis de conduire international issu d'un permis français n'est pas valable au Japon, car les gouvernements français et japonais n'ont pas signé la même convention.

Pour les voyageurs possédant un permis français et restant moins d'un an au Japon, le permis français n'est valable que s'il est accompagné d'une traduction.

Pour cela, il faut se rendre auprès de l'ambassade de France à Tokyo, du consulat de France à Osaka (frais de 20 € environ et délai approximatif d'une journée), ou contacter la Japan Automobile Federation :

+81 357 300 111

Site : http:// www.jaf.or.jp/e

Les permis internationaux issus de permis des pays qui ont signé la convention de Genève (Suisse, Belgique, Italie, Espagne, Portugal, Luxembourg, Monaco, Algérie, Tunisie, Maroc et Haïti) sont valables.

Monnaie.

La monnaie japonaise est le yen (JPY ou ¥).

On trouve des pièces de 1, 5, 10, 50, 100 et 500 ¥ et des billets de 1 000 ¥, (2 000 ¥ assez rares), 5 000 ¥ et 10 000 ¥.

Taux de change :

Environ 1 € = 130 ¥ (juillet 2017).

Moyens de paiement :

Payer en espèces est le moyen le plus courant pour régler ses achats puisque les Japonais n'utilisent pas de chéquiers et se servent beaucoup moins des cartes bancaires que ne le font les Européens ou les Nord-Américains. Les chèques de voyage sont acceptés dans les banques et d'une façon générale dans les hôtels, bureaux de poste et magasins importants des villes principales. Les cartes de crédit internationales comme American Express, Visa, MasterCard et Diners sont acceptées dans les grands magasins et les grands hôtels. En revanche, dans les petits et moyens hôtels, les ryokans (auberges japonaises) et la plupart des restaurants, les cartes de crédit ne sont pas toujours acceptées. D'autre part, il existe peu de distributeurs automatiques qui délivrent directement des yens au moyen d'une carte de crédit internationale. La Citibank est sans aucun doute la plus utilisée par les touristes, mais vous pouvez vous rendre sans problème dans les bureaux de poste ou les magasins 7-Eleven. Les banques ferment généralement à 17h, mais dans certaines on peut encore utiliser les distributeurs automatiques assez tard dans la nuit, mais pas avec une carte de crédit internationale permettant les retraits d'argent.

S'il n'est pas suffisant, pensez à relever le plafond de retrait de votre carte bleue avant votre départ car sur place la majorité des transactions se fait en espèces.

Conseil :

Il est judicieux d'emmener des liquidités ou de changer en France des Euro en Yen car sur place tout retrait bancaire occasionnera des frais importants.

Haiku gravure sur pierre.

Art et Artisanat au Japon.

Parmi les nombreuses disciplines artistiques pratiquées au Japon, citons :

La Calligraphie, la Céramique, le Cinéma, la Danse, l'Art Floral et des Jardins, la Gastronomie, l'Art de la Laque, la Littérature et Poèmes (Haïku), la Musique, la Peinture et les Estampes, la Sculpture, le Théâtre (No, Kabuki)...

La forme poétique du "Haïku" comporte 3 vers composés successivement de 5 syllabes, puis 7 et enfin 5 pour le dernier.

Voici la traduction possible de l'un des plus célèbres haïkus japonais, écrit par le premier des quatre maîtres classiques, "Basho" :

" Un vieil étang, une grenouille qui plonge, le bruit de l'eau. " '''

Un haÏku est un petit poème extrêmement bref visant à dire et célébrer l'évanescence des choses. Il ne se contente pas de décrire les choses, il nécessite le détachement de l'auteur. Il traduit le plus souvent une sensation. Il est comme une sorte d'instantané. Cela traduit une émotion, un sentiment passager, le haïku ne se travaille pas, il est rapide et concis. Il n'exclut cependant pas l'humour mais incite à la réflexion.

Un auteur français, Jacques Arnold écrit :

" Jasons : Dieu merci, ça sent si bon sa forêt, la soupe au persil. " '''

Dans un autre style plus moderne, alliant l'écrit et le dessin, le "Manga" bande dessinée japonaise est très apprécié.

Si vous souhaitez par exemple trouver le célèbre "Dragon Ball" on peut se référer au site internet :

http://glenatmanga.com

Avion en plein ciel avec vue 600 km du Japon .

Transports Aériens.

VOS HORAIRES DE VOLS AIR FRANCE (à titre indicatif).

1. Trajet Aller :

Vol Air France : AF292 Avion type Boeing 787-900.

PARIS (France) / OSAKA (Japon).

-Aéroport de Roissy (CDG) : 13H35

-Osaka Kansai International Airport : 09H15 arrivée le lendemain.

2. Trajet Retour :

Vol Air France : AF293 Avion type Boeing 777-300ER.

TOKYO (Japon) / PARIS (France).

Tokyo aéroport Haneda : 22h15

Paris (Roissy CDG) : 04h00 Heure locale, Arrivée le lendemain c'est à dire le lundi 08 Octobre 2018.

Anecdote :

Le voyage Paris Tokyo a été inauguré par Air France, au départ du Bourget en 1933 donc il y a 85 ans et d'Orly le 04 décembre 1952.

Bagages.

Avion : sur les vols Air France à destination du Japon, le poids du bagage en soute est de 23kg et pour le bagage en cabine c'est environ 5 kg mais c'est surtout la taille de celui-ci qui est déterminante.

Sur votre étiquette bagage pas d'adresse personnelle mais indiquer votre nom et votre numéro de portable ainsi que le nom et adresse du premier hôtel au Japon.

Boire au Japon.

-Eau :

Normalement l'eau du robinet au Japon est potable mais en tout cas pas de risque si on veut se laver les dents avec...

Si on ne dispose que de défenses digestives, immunitaires, alimentaires faibles, on peut boire de l'eau bouillie ou de l'eau minérale.

-Bière (biiru) :

La bière est apparue au Japon à la fin du XIXe siècle. Depuis, elle est devenue la boisson la plus populaire du pays. Elle accompagne parfois les repas les plus délicats, plutôt que le saké.

Les marques de bières japonaises les plus connues sont Kirin, Asahi, Sapporo, Yebisu et Suntory, mais on en compte d'autres dans certaines localités. Les canettes valent 250 ¥ dans les distributeurs, et 500 ¥ environ dans les restaurants.

-Saké (nihon shu) :

En japonais, le saké est appelé nihon shu. Rien à voir avec les digestifs qu'il est possible de boire dans un restaurant asiatique en Europe. Ce n'est pas un alcool fort, mais un vin de riz fermenté à 17°. Il existe plus de 2 500 variétés de nihon shu.

Le plus pur et le plus rare s'appelle junmaishu (saké préparé avec du riz pur Yamanishiki), le plus commun sanbaizoshu, et entre les deux, le honjozoshu (qui ne contient pas plus de 25 % d'alcool ajouté).

En plus des grandes marques nationales, des milliers de petits producteurs qui fabriquent leur propre nihon shu (jizake), tentent de se faire une place sur le marché. Le nihon shu est soit karakuchi (sec) ou amakuchi (doux). Il peut se consommer chaud (atsukan) ou froid (reishu).

-Shochu :

Alcool à 30° qui se boit avec de l'eau chaude (oyu-wari) ou avec du soda et du citron (chuhai ou chu-hi).

-Whisky :

Le Japon en quelques années est devenu l'un des plus grands producteur au monde avec deux groupes importants, Suntory et Nikka. Climat tempéré, pureté de l'eau, présence de tourbières, notamment sur l'île d'Hokkaido, les whiskies japonais sont de plus élaborés de façon plus traditionnelle qu'en Écosse. Enfin le whisky de grain est toujours élaboré à partir de maïs, alors qu'en Écosse il a été remplacé par le blé. Le Yamazaki Single Malt Sherry Cask 2013 a été élu meilleur whisky au monde en 2014 ! La cuvée 1980 atteint les 7 000 € !

-Les différents thés :

Il existe différentes variétés de thés japonais.

-Le sen cha est le thé vert le plus connu. Sa qualité et son prix sont très variables. Ses feuilles foncées doivent être infusées dans l'eau bouillante.

-Le ban cha est un thé sen cha de qualité inférieure. Ses feuilles, grandes et claires, sont infusées dans l'eau plutôt tiède.

-Hoji cha est un ban cha au goût fumé.

-L'ama cha a un goût sucré. On le boit lors du hana matsuri (fête des fleurs), au mois d'avril.

-Le genmaicha est un thé fait à partir de riz complet.

-Le matcha est le célèbre thé vert et amer utilisé lors de la cérémonie du thé. La poudre est battue avec un petit fouet jusqu'à obtenir de la mousse à la surface.

-Le gyokuro est considéré comme le meilleur thé vert du Japon. Les feuilles sont plus foncées que celles du sen cha et son arôme est plus fort. Le thé doit être infusé dans une eau refroidie à 50° ou 60 °C environ. Lorsque des clients s'installent dans un restaurant, le personnel sert soit de l'eau, soit du thé (chaud ou froid). Il est toujours possible d'en redemander par la suite. Rien n'oblige le client à commander une autre boisson.

Bonsai-Art

Art du Bonsaï exemples.

Le Bonsaï au Japon.

Un bonsaï ou plus rarement bonzaï est un arbre miniaturisé (ou arbuste), cultivé dans un pot, dont la forme évoque celle des arbres matures dans la nature.

Le mot Bonsaï signifie littéralement "plantes en pot" et s'adresse à de petits arbustes de diverses variétés.

Le bonsaï est un art traditionnel japonais originaire de Chine, dérivé de l'art du penjing, et ce mot n’est en réalité apparu qu’en 1818 pour différencier la pratique de son ancêtre chinois.

Désignant l’art de représenter des paysages en miniature, le penjing est importé sur l’archipel au VIe siècle par des étudiants bouddhistes japonais en retour de Chine.

Sous influence du bouddhisme zen, ces représentations réduites de la nature vont alors faire le bonheur des érudits qui érigent les premiers jardins zen du pays. Soucieux de posséder eux aussi le monde à leurs pieds, la noblesse s’empare du phénomène au XIVe siècle et se prend d’engouement pour des modèles de plus en plus petits.

Il faudra attendre l’époque Edo (1603-1868) pour voir le phénomène toucher d’autres classes sociales.

Des pratiques similaires existent dans d'autres cultures, notamment au Vietnam et en Corée.

Cet arbre est miniaturisé par différentes techniques (taille des branches et racines, gestion des apports nutritifs...) et sa forme est modelée par d'autres techniques (ligature), afin d'en faire une œuvre d'art esthétique ressemblant à l'arbre dans la nature.

Introduits pendant l'ère Heian, les premières représentations nippones de bonsaïs apparaissent au cours de l'ère Kumakura.

Véritable discipline artistique, la taille de ces arbustes, telle qu’on la connaît aujourd’hui, est en réalité issue d’un savoir-faire millénaire que les Japonais ont su s’approprier au fil des siècles jusqu’à en faire un élément notable de leur propre culture.

Calendrier.

Actuellement, le système de dates en japonais est très lié au calendrier grégorien, même si la numération des années peut différer de celle en vigueur en Occident. On écrit d'abord l'année, ensuite le mois et enfin le jour (sens de la norme ISO 8601). Par exemple le 16 février 2003 peut s'écrire 2003-2-16.

" nen " signifie " année ", " gatsu " signifie " mois " et enfin " nichi " (dont sa prononciation dépend du chiffre qui le précède), signifie " jour ".

Préalablement à l'introduction du calendrier grégorien, en 1873, le calendrier de référence était basé sur le calendrier chinois.